On est entrain de devenir des Zombies Emotionnels : scroll infini, liens sociaux en lambeaux et dopamine en miettes.

On est entrain de devenir des Zombies Emotionnels : scroll infini, liens sociaux en lambeaux et dopamine en miettes. , le décryptage, le décryptage.fr, ledecryptage, ledécryptage, site, média, presse, news, conflit, guerre, fait-divers, info, journal, économie, justice, decrypt, décrypte, décryptons

Par Anas •

© Psychologue.net

© Psychologue.net

Ils jurent « décrocher » demain, mais tournent, encore, le pouce vers le bas de l’écran. À l’autre bout, des plateformes réglées pour capter l’attention au milliseconde près. En quelques années, nos routines ont glissé vers le « toujours en ligne », pendant que la santé mentale des plus jeunes inquiète autorités sanitaires et chercheurs. Cette enquête se propose de démêler le vrai du fantasme : ce que l’on sait des effets du scroll infini, des boucles de récompense et de l’érosion des liens — et ce qu’on ne sait pas (encore).

Le grand basculement de l’attention

Dans les cabinets d’ergonomes comme dans les familles, le diagnostic tient en quelques mots : nous fractionnons notre attention comme jamais. La chercheuse Gloria Mark (Université de Californie, Irvine) suit depuis vingt ans la façon dont nous « picorons » l’information numérique. Sa conclusion récente : la durée moyenne pendant laquelle nous restons concentrés sur une tâche sur écran se mesure en dizaines de secondes et s’est raccourcie au fil du temps. « Plus on alterne, plus la charge cognitive grimpe », martèle la spécialiste de l’attention.

Le scroll infini — cette page qui ne finit jamais — n’est pas qu’un parti-pris de design : c’est un mécanisme de captation. L’American Psychological Association (APA) classe ce type de fonctionnalités parmi celles qui augmentent le risque d’usages problématiques chez les adolescents (recommandations 2023). « Les plateformes devraient éviter les fonctionnalités conçues pour prolonger l’usage de manière excessive », prévient l’APA.

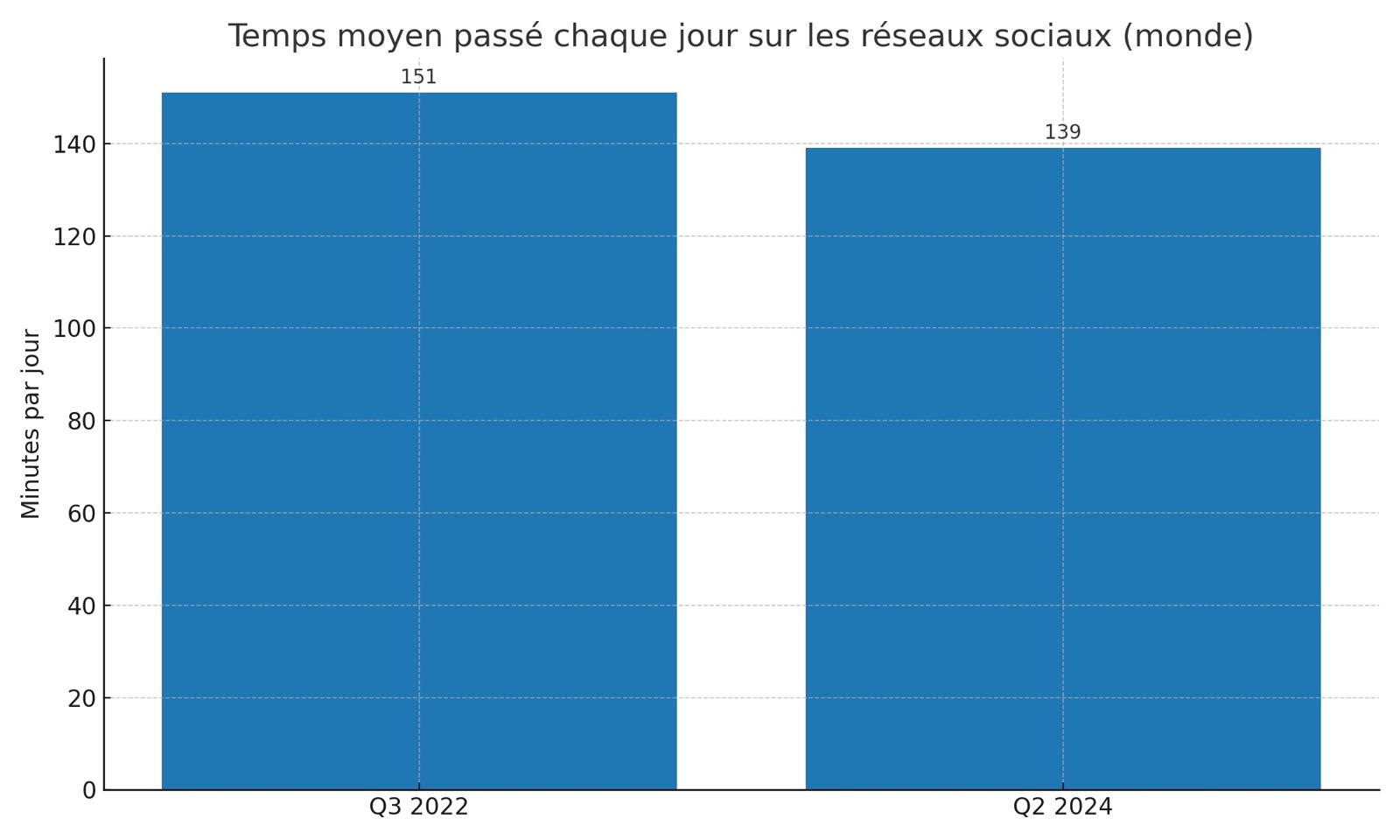

Sur le terrain, les chiffres racontent l’ampleur du phénomène. À l’échelle mondiale, le temps quotidien moyen passé sur les réseaux sociaux reste considérable : 2 h 19 au T2 2024 (contre 2 h 31 au T3 2022).

Autrement dit, une légère baisse récente, mais un niveau toujours massif.La « boucle dopamine » : démêler le mythe du vrai

Le discours public parle souvent de « shots de dopamine » qui nous rendraient dépendants des applis comme à une drogue. La neurobiologie est plus subtile. Depuis les travaux fondateurs de Wolfram Schultz (Nature, 1997), on sait que l’activité dopaminergique encode surtout un signal d’erreur de prédiction de récompense : la dopamine augmente quand la récompense est meilleure qu’attendu, chute lorsqu’elle est pire. Autrement dit, c’est l’incertitude — le fameux « peut-être » — qui entretient la boucle du checking compulsif.

Les psychologues Kent Berridge et Terry Robinson précisent, eux, la distinction entre « wanting » (désir/saillance) et « liking » (plaisir) : la dopamine module surtout le désir qui nous pousse à revenir, pas nécessairement le plaisir de consommer. « On peut vouloir sans vraiment aimer », résument-ils — une clé pour comprendre pourquoi l’on scroll encore alors qu’on n’y prend plus goût. « La dopamine n’est pas la molécule du plaisir : c’est un système d’apprentissage qui nous signale que ‘quelque chose d’important pourrait arriver’. » — rappelle un neuroscientifique en écho à Schultz et Berridge.

Le design numérique a retenu la leçon : récompenses variables, notifications imprévisibles, scroll infini. L’ethnographe Natasha Dow Schüll a montré comment les systèmes de jeu exploitent ces boucles d’incertitude ; aujourd’hui, on retrouve des principes voisins dans de nombreuses interfaces de plateformes.

Santé mentale : ce que montrent vraiment les données

La question fondamentale : ces usages fragilisent-ils notre santé mentale ? Les données sont nuancées, mais préoccupantes pour certains groupes et usages.

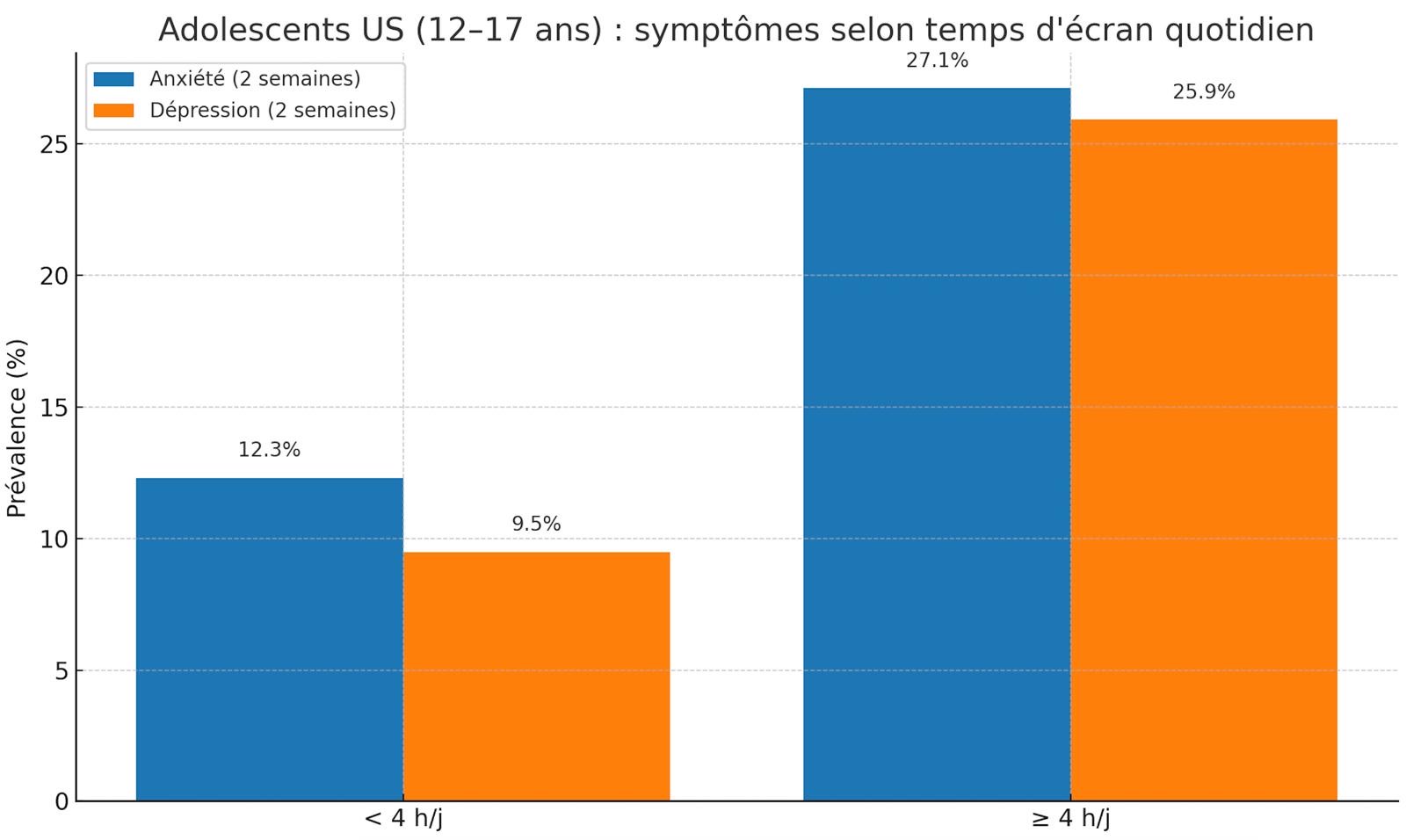

Adolescents (États-Unis, 2021–2023)

Le CDC (NCHS, Data Brief n°513, octobre 2024) observe qu’environ la moitié des 12–17 ans déclarent ≥4 h d’écran/jour (hors devoirs). Dans ce groupe, 27,1 % rapportent des symptômes d’anxiété et 25,9 % des symptômes dépressifs au cours des deux dernières semaines, contre 12,3 % et 9,5 % chez ceux en dessous de 4 h. Association ne vaut pas causalité, mais l’écart est net.

Adolescents (Europe)

L’OMS Europe rapporte en 2024 qu’un jeune sur dix environ (11 %) présente des signes d’usage problématique des réseaux sociaux, avec une exposition quasi continue chez une part significative (36 % disent être « en contact permanent » en ligne). Les filles de 15 ans sont particulièrement concernées.

France

Les enquêtes de Santé publique France soulignent une dégradation de plusieurs indicateurs depuis 2017. À 17 ans, la proportion de symptômes anxio-dépressifs sévères est passée de 4,5 % (2017) à 9,5 % (2022). L’enquête ENCLASS 2022 pointe aussi la forte prévalence de pensées suicidaires chez les lycéens (24 % sur 12 mois), avec un gradient de genre marqué.

« Si le temps d’écran compte, le contexte compte tout autant, sinon plus » — prévient le Dr Jonathan Bernard (Inserm), rappelant que la qualité des interactions familiales et sociales pèse fortement sur les effets observés.

Ce que dit la littérature

Les revues récentes (JAMA Network Open, 2024) confirment des liens modestes mais réels entre usages intensifs et symptômes, avec de grandes variations individuelles selon le type d’usage (passif/actif), le contenu, le sommeil et les vulnérabilités préexistantes. Réduction de l’exposition problématique et amélioration de l’hygiène de sommeil figurent parmi les leviers les plus robustes.

L

Le coût social : liens distendus, solitude en hausse

La solitude n’est pas née des écrans, mais l’hyperconnexion modifie nos interactions. En France, la Fondation de France documente depuis des années des poches de solitude relationnelle, plus marquées chez les plus précaires — un terreau où l’on remplace (partiellement) des liens forts par des liens faibles en ligne.

À l’inverse, des usages sociaux et actifs (échanges entre proches, entraide) peuvent soutenir le bien-être. C’est pourquoi les autorités sanitaires évitent les messages simplistes « écrans = dépression » et insistent sur la qualité des activités numériques. L’Inserm rappelle en 2023 que le temps d’écran n’est pas le seul facteur : contexte familial, précarité, sommeil et contenu pèsent autant, parfois davantage.

Les plateformes sous pression et garde-fous

Régulateurs et experts pointent désormais certaines fonctionnalités comme « à haut risque » (autoplay, scroll infini, notifications non-stop). L’APA recommande des garde-fous spécifiques pour les mineurs ; le DSA européen et les autorités nationales s’attaquent aux dark patterns et aux interfaces manipulatoires.

En France, la commission “Enfants & écrans” (rapport remis à l’Élysée, avril 2024) parle d’hyperconnexion subie, recommande de renforcer l’interdiction d’écrans avant 3 ans, de retarder le premier smartphone, et de repenser l’école numérique pour préserver le droit à la déconnexion des élèves. « Agir maintenant pour éviter une crise sanitaire » : l’alerte est posée.

« Les écrans ne sont pas bons ou mauvais en soi, tout dépend de l’âge, du contenu, du moment et de l’accompagnement. » — résume un membre du comité d’experts, ce qui semble mettre en exergue la cohérence entre Inserm, OMS Europe et recommandations françaises.

« Zombies émotionnels » ? Ce qui s’émousse… et ce qui peut se réparer

Chez les plus jeunes, dont l’écran est devenu l’horizon ordinaire de la socialisation, l’expérience numérique produit des effets ambivalents. Le sommeil est le premier touché. L’auto-lecture des vidéos, les notifications nocturnes ou l’impossibilité d’interrompre le flux repoussent l’endormissement et fragmentent les cycles. De grandes enquêtes, aux États-Unis comme en Europe, convergent désormais : le manque de sommeil constitue l’un des médiateurs les plus solides entre usage intensif et troubles anxieux ou dépressifs.

À cette atteinte biologique s’ajoute une altération de la vie affective. Le défilement continu d’images, de bribes de messages et de vidéos brèves installe un état d’émoussement émotionnel. Les neurosciences de la motivation décrivent ici la dissociation entre wanting et liking : le désir de poursuivre est maintenu par les mécanismes d’incertitude intégrés aux plateformes, alors même que le plaisir de l’expérience décline. C’est ce décalage qui nourrit le sentiment paradoxal d’un vide : l’impression de n’avoir rien gagné après des heures de connexion, mais d’être prêt à recommencer aussitôt. Ce n’est pas l’intensité du plaisir qui retient, mais l’ingénierie du manque.

Les liens sociaux se transforment également. L’accroissement du nombre d’interactions ne signifie pas un enrichissement relationnel : la communication se fragmente, se réduit à des échanges plus fréquents mais plus superficiels. Le doomscrolling, défini comme une consultation compulsive et passive des flux d’actualité, fait désormais l’objet de travaux spécifiques. Il apparaît corrélé à une intensification de la détresse psychique, ce qui prouve que l’augmentation des contacts ne garantit ni profondeur ni réconfort.

Jameleddine - Clinicien à Vitry résume magnifiquement cette mécanique : « Scroller, c’est renvoyer sans cesse le plaisir à plus tard ». L’expérience numérique impose en effet une temporalité singulière : l’instant présent se vide de sa substance, absorbé par l’attente d’une gratification future qui se dérobe toujours. La restauration de la vie émotionnelle ne se réduit donc pas à des exhortations individuelles à « débrancher » : elle suppose une réorganisation collective des usages, une réinvention de rituels hors-écran capables de restituer à l’expérience sensible sa densité. Car c’est seulement dans la réappropriation de ces nourritures réelles — échanges incarnés, pratiques créatives, contact avec le monde tangible — que l’on peut éviter l’avènement d’existences émoussées, proches de ce que certains décrivent comme des « zombies émotionnels ».